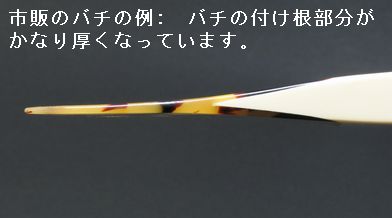

市販の津軽バチには様々な形があり、重量、重心の位置なども様々です。通常は、三味線の弾き方がわからない鼈甲職人が製作しているため、弾きにくいバチが多いのが事実です。私のほうでは、弾きやすさと音質を考慮して、バチ先の角度、しなり、重心などを設計しています。

基本となるバチの形

バチには、三味線の種類によって形、重量、重心、材質等が違います。津軽三味線、特に「叩き三味線」では、手首を使って強くバチを皮に叩きつけるという独特の奏法があります。そのため、簡単に割れない鼈甲が使われます。また、親指がバチ先から1センチぐらいのところにくるため、重心が後ろに下がります。ですから、重心の位置も考慮して設計する必要があります。私が作成するバチの形は次のような設計になっています。撥先があまり鋭角になると、先だけがしなったり、撥先が糸にからみやすくなったり、すくいがやりにくくなります。そのため、どちらかという三角形に近い形に設計してあります。

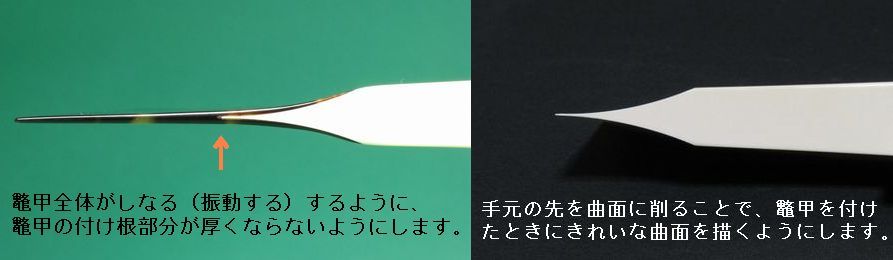

しなり/音質を考慮した手元の加工

鼈甲部分の面積を大きくすると、音量・音質が上がりますが、バチがコントロールしにくくなります。同じ面積の場合、鼈甲全体がしなるように設計すると、音質・音量が上がります。鼈甲部分の付け根を厚くしすぎると、先だけがしなることになり、音質・音量が下がるだけでなく、バチ先が欠けやすくなります。そのため、手元の先を次のように曲面に削ることで、鼈甲の付け根部分が厚くなりすぎないようにしています。これを直線に削ってしまうと、どうしても鼈甲付け根部分が分厚くなってしまうのです。

バチ先を薄くしない設計

バチ先が薄いと、先だけがしなるため、音が貧弱になるだけでなく、先が欠けやすくなります。バチ先はあまり薄くせず、しなりを出したい場合は、全体がしなるように調整します。

手元の設計

練り物の手元

練り物の手元はいくつかのメーカーのものを試し、一番使いやすいものを採用しています。色は真っ白ではなく、象牙を模した少しクリームがかった色になっていて、落ち着いた印象を持ちます。各サイズは下の図のとおりです。バチ完成後の全体重量は約140グラムになります。バチの重心は、通常の男性の手で、中指と薬指の間ぐらいになります。手の大きさは人によって違いますから、たとえば、手の小さい女性や親指が短い人は、前のほうを持つことになり、その分、重心が後ろにくることになります。

練り製の手元は、特定の場所に重りが入っていないため、バランスがよく、使いやすいです(どのようにして重量を出しているのか不明ですが、鉛の粉が入っているのかもしれません)。アルミ並の固さがあります。熱やひび割れも強く、後ろをグラインダ等で削ることで、重量を減らすことも可能です。当方でさい尻を切断することも可能です(研磨作業も含みます)。その場合は、プラス1000円となります。

図に示してありますが、広い面は(両面とも)横から見て完全な直線ではなく、微妙にアール(曲線)が付いていて、これも握りやすさに貢献しています。

木製手元

現在、木製手元(紅木製と竹製)は、以前から取引きのある三味線製造会社に製作を依頼しています。設計は前記の練り物を参考にしてもらっています。手元の長さは、練り物製より少し短く、145mmとなります。おもり(鉛)をなるべく前にほうに入れて、後ろが重くならないように設計依頼をしています。三味線職人さんが作るだけあって、非常に精密な作りとなっています。